映画『インターステラー』

あらすじ・ネタバレ・感想

『インターステラー』のネタバレあらすじ&感想を書きました。

滅びゆく地球を救うため、時空を超えて旅に出た一人の男。

残された家族との間に、愛は存在し続けるのか?

『インターステラー』の内容が気になっている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。

1.映画『インターステラー』の作品情報

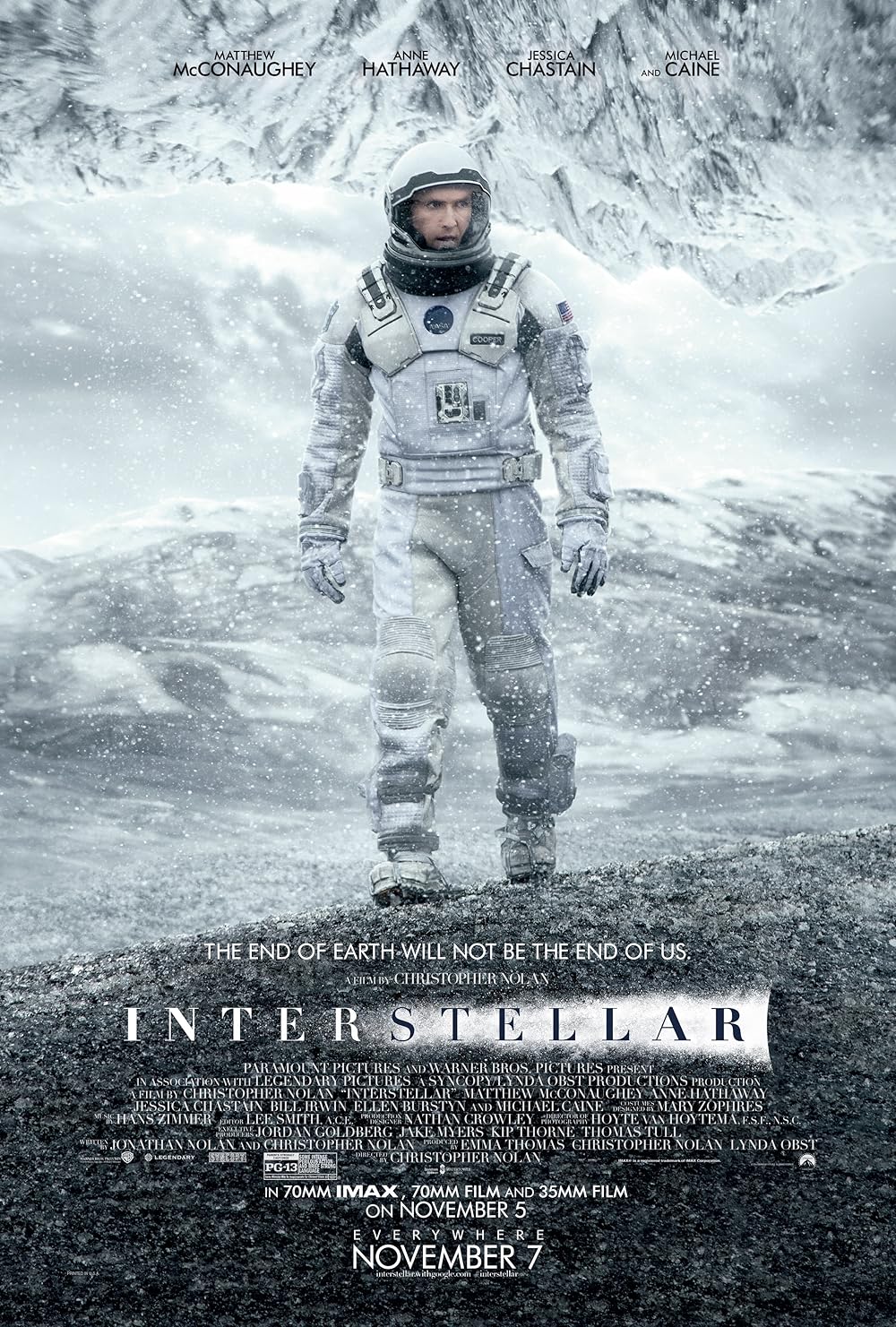

| タイトル | インターステラー (Interstellar) |

|---|---|

| 監督 | クリストファー・ノーラン |

| 公開年 | 2014年 |

| キャスト | マシュー・マコノヒー, アン・ハサウェイ, ジェシカ・チャステイン, マット・デイモン 他 |

| ジャンル | ドラマ・SF,ファンタジー |

2.映画『インターステラー』のあらすじ

物語の幕開けは、そう遠くない未来の地球だ。

環境は急速に悪化の一途を辿り、大規模な砂嵐が頻発し、作物も次々と枯れ果て、人類はまさに滅亡の瀬戸際に立たされていた。

そんな中、元NASAのテストパイロットであったクーパーは、現在はトウモロコシ農家として生計を立てながら、愛する娘マーフと息子トム、そして義父と慎ましく暮らしていた。

しかしある日、クーパーは娘マーフの部屋で、本棚から落ちる砂のパターンが2進数のメッセージを形成していることに気づく。

その信号が指し示す座標へとたどり着くと、そこには極秘裏に運営されるNASAの施設があった。

そこで彼は、「ラザルス計画」という、土星付近に突如現れたワームホールを通り、人類が移住可能な新たな星を探すという、壮大な計画への参加を要請される。

当初は戸惑いを隠せないクーパーであったが、このままでは愛する子どもたちの未来が失われると悟る。

地球を救うため、そして愛する家族との再会を心に誓い、彼は宇宙へと旅立つ強い決意を固めるのだ。

娘との辛い別れを経験し、彼はアメリア・ブランド博士率いる調査チームと共に、宇宙船エンデュランス号に乗り込み、未知の宇宙空間へと足を踏み入れる。

ワームホールを抜けた彼らが遭遇したのは、想像を絶する過酷な環境が広がる星々であった。

地球とは時間の流れが全く異なる惑星でのミッション、そして次々と明らかになる、人類の存亡をかけた計画の真実。

果たして、クーパーは愛する家族と再会することができるのか?

そして、人類の未来を救うことはできるのか?

3.主要な登場人物とキャスト

- クーパー(マシュー・マコノヒー)

人類の希望を背負って宇宙へ旅立つ主人公だ。

家族への深い愛情と、困難に立ち向かう揺るぎない強さを、顔の表情の隅々にまで繊細な感情が宿る演技で表現し切っている。 - アメリア・ブランド博士(アン・ハサウェイ)

ラザルス計画の中心人物の一人。

聡明で勇敢な科学者でありながらも、人間的な葛藤や弱さを抱える複雑なキャラクターを見事に演じ上げた。 - マーフ(マッケンジー・フォイ、ジェシカ・チャステイン、エレン・バースティン)

クーパーの愛娘。

幼少期から大人、そして老境に至るまでのマーフを、3人の女優がリレー形式で演じるというユニークな演出が光る。

幼い頃の愛くるしさ、大人になってからの苦悩、そして老いてなお希望を抱く姿を見事に表現し、物語の極めて重要な鍵を握る存在となっている。 - ブランド教授(マイケル・ケイン)

ラザルス計画を立ち上げたNASAの元長官。

人類の未来を左右する重大な秘密を抱え、その葛藤する姿を圧倒的な重厚感で演じている。 - マン博士(マット・デイモン)

物語後半に登場するキーパーソン。

彼の出現は、物語に大きな転換点をもたらす。彼が持つ二面性を、マット・デイモンが見事な演技で表現し切っているのは、本当に見どころだ。

その他、クーパーの息子トムを演じたティモシー・シャラメ、クーパーの義父を演じたジョン・リスゴーなど、実力派の俳優たちが脇を固め、この壮大な物語に計り知れない深みを与えているのがわかる。

4.映画『インターステラー』のネタバレ

※ここからは映画の核心に触れるネタバレを含みます。

映画最大の謎、それは物語の最初から日まで、クーパーを導いてきた「幽霊」の正体だろう。

砂嵐やモールス信号、そして最終的にブラックホールの中で現れる「五次元の存在」は、一体誰だったのか?

その答えは、他ならぬ未来のクーパー自身であった。

ブラックホールに吸い込まれたクーパーは、そこに存在した五次元の空間(テッセラクト)に到達する。

そこは過去、現在、未来が同時に存在する超次元空間であり、彼は時空を超えて過去の自分や娘のマーフに接触することが可能になった。

彼が娘の部屋の本棚から重力を通じて送っていた信号は、未来のクーパーが、過去の自分にNASAの場所を教え、ひいては人類を救うために必要な情報を伝えるためのものであった。

この五次元空間は、未来の人類、あるいは五次元の存在が、過去の人類を救済するために創り出したものだった。

彼らが信じていたのは、クーパーとマーフの親子愛こそが、人類を救う唯一の鍵であるという揺るぎない信念であったのだ。

クーパーは、テッセラクトの中で、マーフが幼い頃に口にした「お父さんと幽霊が一緒だった」という言葉の真の意味を悟る。

そして彼は、マーフがNASAの施設の座標を書き込んだ腕時計にモールス信号を送り、重力の情報を伝達する。

マーフは、そのモールス信号を解読し、人類を救うための重力方程式を完成させる。

マーフの類稀なる洞察力により、人類は宇宙へ移住する道が開かれ、クーパーは約束通り、愛する娘との再会を果たすことができたのだ。

この映画は、ブラックホールやワームホールといったSF的な要素を巧みに駆使しながら、最終的には「時空を超えた親子愛」という、普遍的でありながら最高に感動的なテーマを描き切っている。

五次元空間という難解な概念ではあるが、最終的に物語を動かすのが、愛という最も人間的な感情であるというメッセージは、多くの観客の心を深く打っただろう。

5.映画『インターステラー』の補足情報

物理学者キップ・ソーンの監修:科学的厳密性の追求

『インターステラー』は、単なるSFエンターテイメントではない。

ノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者、キップ・ソーンが脚本の段階から深く関与していた。

ワームホールやブラックホールといった宇宙の物理現象は、最新の理論に基づいて忠実に描かれており、観客は宇宙の神秘と科学のロマンに触れることができるだろう。

特に、ブラックホールの描写は圧巻の一言に尽きる。

ソーンの提唱する理論を基に、コンピューターグラフィックスを駆使して創造されたブラックホール「ガルガンチュア」は、リアルかつ荘厳な美しさを持ち、その存在感は観客に強烈なインパクトを与えた。

この描写は、後に学術論文として発表されるほど、科学的に正確なものであったというから、その学術的正確さには、ただただ感嘆するばかりだ。

クリストファー・ノーラン監督のこだわり:実写への飽くなき追求

ノーラン監督は、CGに過度に依存せず、可能な限り実写での撮影にこだわった。砂嵐のシーンでは、実際に巨大な扇風機を用いて土埃を巻き上げ、圧倒的な臨場感を追求したそうだ。

宇宙船の内部も、精巧なセットを組んで実際に撮影し、俳優たちが本当に宇宙にいるかのような感覚を味わえるよう、細部にまで工夫を凝らしたという。

その尋常ならざるこだわりが作品の質を高めているのは明らかだ。

また、ノーラン監督は脚本の秘密を徹底的に守ることで知られている。

キャストやスタッフにも、全体のストーリーを明かさず、自身の役柄に関わる部分しか見せなかったとのこと。

これにより、役者たちは先を知らない状態で演技に臨み、キャラクターの感情をよりリアルに表現することができたと言われている。

撮影秘話:氷の惑星は本物だった!

物語に登場する氷の惑星のシーンは、なんと本物の氷河で撮影された。

撮影場所は、アイスランドの広大な氷河地帯。

想像を絶するような極寒の中、キャストとスタッフは撮影に挑んだそうだ。

そのおかげで、スクリーンに映し出される氷の惑星は、CGでは決して再現できないような、迫力と生々しいリアリティを持つものになった。

トリビア:マーフ役の子役は、監督の愛娘がモデル?

幼いマーフを演じたマッケンジー・フォイは、その愛らしい演技で多くの観客を魅了した。

実は、監督のクリストファー・ノーランには、フォイが演じたマーフと同年代の娘がいると言われている。

ノーラン監督は、自身の娘との実際の親子関係を参考に、クーパーとマーフの親子の絆を脚本に落とし込んだと言われているのだ。

6.映画『インターステラー』の感想

クリストファー・ノーラン監督作品『インターステラー』。公開から10年近く経つ今もなお、映画ファン、科学好き、そして哲学的な問いを愛する人々から熱狂的な支持を集めている。

この作品は、単なるSF映画ではない。

それは、人類の存亡を賭けた壮大な旅であり、親子の愛を描いた普遍的な物語であり、そして何よりも、宇宙の神秘と人間の限界を深く探求する叙事詩なのだ。

私がこの作品を観て感じた、いくつかの視点から感想を述べていこう。

科学とロマンの共存、そして涙腺を刺激する時間

この作品が多くのSF映画と一線を画しているのは、その科学的考証の緻密さにある。

キップソーン博士が監修を務めたことにより、ブラックホールやワームホールといった宇宙の超常現象が、驚くほどリアルに描かれている。

特に、ブラックホール「ガルガンチュア」の描写は、単なるSFXを超えた、まるで学術的な図解を見ているかのような感動を覚える。

この科学的厳密さが、物語の説得力を高め、観客を未知の宇宙へと引き込む力となっている。

しかし、ノーラン監督はそこで終わらない。

この圧倒的な科学的リアリズムの上に、彼は壮大なロマンを描き出す。

愛が時間や重力を超えるという、一見すると非科学的なテーマを、物語の核に据えているのだ。

論理と感情、客観と主観という、相反する要素が見事に融合しているからこそ、この作品は観客の心を深く揺さぶる。

そして、この映画の最も感動的なシーン、しかし同時にそのリアリティを揺るがすのが、時間の流れの描写だ。

クーパーがミラーの星から帰還し、船内で大きくなった娘からのビデオレターを見るシーンは、間違いなくこの映画で一番泣ける。

彼はわずか数時間を過ごしただけなのに、娘は23年もの歳月を重ね、彼の年齢を追い越そうとしている。

この圧倒的な時間の隔たりは、観客の涙腺を緩める一方で、本当に人は23年もの間、たった一人で過ごせるのだろうか?という問いを突きつける。

ワームホールを抜けた後、ミラーの星での探索中に一人、宇宙船に残されたロミリー。

彼の孤独な忍耐力は驚くべきものだが、彼の強さはある意味で人間離れしており、そこにこの作品のSF的ご都合主義が垣間見えるような気もする。

Dr. マンとロミリー、そして「人間らしさ」

本作は「人類の希望」を描きながらも、人間の本質的な脆さを浮き彫りにしている。

特に、マット・デイモン演じるDr.

マン。彼は探査の成功者、人類の希望の象徴として描かれていたが、その実態は嘘と裏切りに満ちた絶望の塊だった。

しかし、彼の行動を非難できるだろうか。

Dr.

マンはその名の通り、最も人間らしい。想像を絶する孤独、未来への希望が見えない閉鎖空間、そして故郷を失った絶望。これらが彼を狂気に駆り立て、生存のために嘘をつかせたのだとすれば、彼の行動は必ずしも「悪」とは言い切れない。

むしろ、彼の絶望は私たちの心にも深く響く。

ロミリーの超人的な精神力や、Dr.

マンがそうだったように、未来への希望が薄れ、絶望が募れば、人間は脆くも崩れ去る。

しかし、そもそもSF映画は、科学的ロマンを優先するため、多少のSF的ご都合主義に頼らざるを得ない。

ロミリーの超人的な精神力や、最後のクーパーとマーフの再会も、科学的な整合性より、物語の感動を優先した結果だと言えるだろう。

こうした「ご都合主義」があるからこそ、私たちは壮大な物語に心を揺さぶられる。

この点においては、本作はSF映画としての役割を十分に果たしていると言える。

決定論的世界なのか、それとも愛の選択なのか

この作品は、我々が生きる世界は決定論的なのか、という哲学的な問いを投げかける。

物語の終盤、ブラックホール「ガルガンチュア」の特異点に突入したクーパーは、5次元の世界にたどり着く。

そこで彼は、時間と空間を超越した「テサラクト」と呼ばれる超立方体の中にいることに気づく。

そして、そのテサラクトを通して、過去の娘マーフにメッセージを送る。本棚を揺らしたり、時計の秒針を動かしたりする、あの謎の現象の正体が、未来のクーパー自身だったのだ。

この一連の出来事は、まるで最初から全てが仕組まれていたかのように見える。

マーフが幼い頃に経験した「幽霊」の正体は、未来のクーパーであり、彼が娘に送ったメッセージによって、人類を救う道が開かれた。

この因果関係は、全ては起こるべくして起こったという決定論的な世界観を示唆している。

しかし、興味深いのは、クーパーが過去の自分にメッセージを送る行動は、彼自身の意思によるものだった、という点だ。

彼は運命に操られたのではなく、娘を救いたいという愛ゆえの選択として、自ら行動を起こしたとも考えられる。

つまり、この物語は「運命は最初から決まっていた」という決定論と、「人間の愛が運命を変えた」という非決定論の両方が同時に存在しているかのように描かれている。

観客はどちらの視点でこの物語を捉えるかで、受け取り方が大きく変わってくるだろう。

ハンス・ジマーの音楽

この作品を語る上で、ハンス・ジマーの音楽は欠かせない。

荘厳なパイプオルガンの音色は、宇宙の広大さと孤独を表現し、観客の心を鷲掴みにする。

時に静かに、時に圧倒的な音量で物語を彩るそのスコアは、視覚的な迫力に負けず、むしろそれを凌駕するほどの存在感を持っている。

特に、クーパーが宇宙船から地球を眺めるシーンや、ブラックホールに突入する瞬間の音楽は、言葉では表現しきれないほどの感動を与えてくれる。

この音楽があるからこそ、私たちは『インターステラー』という世界に完全に没入できるのだ。

まとめ

この作品が問いかけているのは、「私たちはどこから来て、どこへ行くのか」という根源的な問いだ。

そして、その答えは、広大な宇宙のどこかにあるのではなく、私たちの心の中にあるのかもしれない。愛と希望という、目に見えない力だけが、人類を未来へと導くことができるのだと、この映画は静かに、しかし力強く語りかけている。

『インターステラー』は、私たちに、宇宙への畏敬の念と、人間という存在への愛を再認識させてくれる、時代を超えた傑作であることに間違いはない。

それは、まるで漆黒の宇宙に輝く、希望の光のような存在なのだ。